Renée Fleming hat sich von der MET die Armida gewünscht: und sie hat sie bekommen – so weit, so gut.

Die Geschichte der Zauberin Armida und der Liebe des Ritters Rinaldo aus Torquato Tassos Gerusalemme liberata ist unzählige Male vertont worden, eine typisch barocke Librettovorlage. Und in der Barockoper mit ihren aufwändigen Verwicklungen und kaum nachzuvollziehenden Verkreuzungen und Verquerungen ist der Stoff auch durchaus tauglich. Wird aber versucht, daraus eine stringente moderne Opernhandlung zu destillieren, bleibt eben destilliertes Wasser: da ist nichts, keine Handlung, keine Entwicklung, keine Geschichte. Rindaldo verliebt sich in Armida, die ihn bezaubert und entführt, seine ritterlichen Freunde holen ihn da wieder raus. Und aus.

Das Libretto zur Armida von Gioachino Rossini ist eines der ärmsten der Operngeschichte. Umgekehrt ist die Titelpartie eine der anspruchsvollsten Rollen für Sopran im Belcanto – und nicht umsonst hat auch Maria Callas damit brilliert. Vielleicht ist es das Schielen auf deren ungebrochene Popularität, die Frau Fleming antreibt.

Eine Oper ist das Ganze allerdings nicht: der erste Akt eiert um die Krieuzritter vor Jerusalem und kann sich nicht und nicht zu einem Beginn der Handlung entschliessen, ehe endlich Armida auftaucht, nur um weitere endlose Zeremonien zu inspirieren; der gesamte zweite Akt hat keinerlei Funktion, er besteht aus einem Duett, einer Arie der Armida und einer endlos langen, recht mopsigen Ballettpantomime; der dritte Akt liefert zu musikalisch hübschem Material die phänomenale Entwicklung, dass Rinaldo von seinen Freunden an die Pflicht erinnert wird und mit ihnen abgeht, was Armida in Rage treibt.

Im Fall der MET muss man sogar sagen: schlechter als die Inszenierung war nur noch das Stück. Daraus kann man vermutlich nichts Gescheites machen, schon gar, wenn man partout darauf besteht, eine strichlose Fassung zu spielen. Diese Armida ist aber ein Werk, dem Striche von etwa einem Drittel Länge dringend not tun. Die Charakteristika der opera seria sehen leider vor, dass alles mehrfach wiederholt wird, was aber die Musik Rossinis – im Gegensatz zu Händel – nicht wirklich aushält.

Und es braucht einen Regisseur, der eine Geschichte zu erzählen versteht, wo im Grunde keine ist. Mary Zimmerman, die bei der Sonnambula großartig inszenierte, hat leider gar nichts unternommen, die Schwächen des Stücks zu kaschieren, seine quälende Langathmigkeit zu lindern oder auch nur für etwas Spass zu sorgen. Ihre Interpretation bewegt sich auf dem Niveau einer Zauberflöte für Kinder.

Gleichzeitig drängt die Inszenierung bisweilen ins Pompöse, wozu aber Rossini die Musik nicht geschrieben hat – diese Gesten wirken dann schal. Gute Momente hat Frau Zimmerman, wenn sie ironisch wird und mit feiner Klinge das ganze Zauberspiel ins Lächerliche driften lässt – da scheint mir etwas Aufregung wie bei der Umsetzung von Calixto Bieito in Berlin durchaus erstrebenswerter.

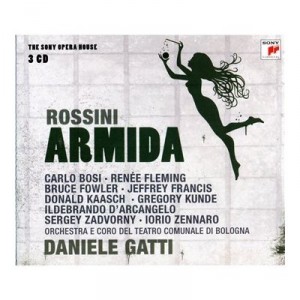

Renée Fleming singt ihre Armida etwas zurückhaltend – noch immer, was bei ihr sonst nur in den ersten Aufführungen neuer Rollen zu sein pflegt – und nimmt damit der Rolle die Grandezza und Bravour – mit dem Heranreichen an die Callas wird’s damit wohl eher nichts: in die lichten Höhen zum es kommt sie ihr nicht nach. Dennoch: das intensive Duett im zweiten Akt und die Arien D’amor al dolce impero gleich danach sowie Dove son? im Finale des dritten zeigen ihre Meisterschaft. Ihre Performance reicht allerdings doch nicht an die der Live-Einspielung vom Rossini-Festival in Pessaro heran:

Ihr zur Seite ein strahlender Lawrence Brownlee als Rinaldo, der die Koloraturen und vor allem die Höhen des Rossini-Stils glanzvoll meistert, dessen Stimme aber bisweilen nicht ganz über die weiten Bögen zu tragen scheint.

Die Oper ist ja auch verschrien für ihren Bedarf an Tenören: gleich sechs Herren dieser Tonlage hat Rossini der einzigen Frau zur Seite gestellt. John Osborne singt den Goffredo sonor und überzeugend, José Manuel Zapata den Gernando, Yeghishe Manucharyan seinen Bruder Eustazio – allesamt mehr als passabel. Die beiden Ritter Carlo – Barry Banks – und Ubaldo – Kobie van Rensburg – glänzen im Terzett Unitevi a gara mit Rinaldo zu Beginn des dritten Akts: wahrlich ein Hörgenuss!

Wie überhaupt diese ganze Armida weniger für die Bühne als zum genussvollen Hören taugt. Die schlechte Konstruktion als Stück wächst sich in einer banalen Inszenierung zu einem veritablen Desaster aus. Wiewohl jede Note von Rossini ihren Wert hat, müsste für die Bühne radikal gekürzt werden! Das ist dem musikalischen Leiter, dem Italiener Riccardo Frizza, anzulasten, einem ausgewiesenen Rossini-Kenner, der hier an der MET ein eher legeres Dirigat abliefert.

Links: Kritik der New York Times Music Review, Homepage Renée Fleming, MET Live in HD und Cineplexx-Opera.